Александр Степанович Попов, 1903 г. (1859–1906) |

Гульельмо Маркони, 1920 г. (1874–1937) |

Окончание в № 20/02

Александр Степанович Попов, 1903 г. (1859–1906) |

Гульельмо Маркони, 1920 г. (1874–1937) |

Рзобретение радио было подготовлено развитием науки Рё техники XIX РІ. Рдея использования «электрических волн» для создания беспроволочной СЃРІСЏР·Рё буквально висела РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ. Публикация Р“.Герца 1897 Рі., РіРґРµ РѕРЅ сообщал РѕР± экспериментальном получении предсказанных Рњ.Фарадеем Рё теоретически обоснованных Р”.Максвеллом электрических волн, дала новый импульс практическому решению этой проблемы. РћРґРЅРё ученые сосредоточили РїРѕРёСЃРєРё РЅР° использовании явления индукции, РґСЂСѓРіРёРµ – РЅР° явлении распространения электромагнитных волн РІ пространстве.

О возможности использования волн Герца для передачи сигналов писали и многие другие, однако практическое воплощение научных идей продвигалось медленно. Если вибратор Герца, в основе работы которого лежал искровой разряд вторичной обмотки индукционной катушки, мог служить достаточно мощным излучателем электромагнитных волн, то резонатор Герца – виток провода с воздушным зазором – в качестве приемника был несовершенным и годился только для лабораторных целей.

Первым РІ поисках эффективного индикатора электромагнитных волн успеха добился французский физик Р.Бранли. РџСЂРѕРІРѕРґСЏ опыты СЃ электричеством, РѕРЅ заметил, что РїСЂРё РёСЃРєСЂРѕРІРѕРј разряде сопротивление тонкого слоя металлических опилок, насыпанных РЅР° стеклянную пластинку, резко падает. Рспользуя это явление, Р.Бранли создал лабораторный РїСЂРёР±РѕСЂ, который назвал радиокондуктором. Радиокондуктор позволял РїРѕ отклонению стрелки гальванометра РІ его цепи радиокондуктора судить Рѕ РїСЂРёС…РѕРґРµ электромагнитной волны, РЅРѕ РїСЂРё этом терял чувствительность. Для ее восстановления радиокондуктор надо было встряхнуть [1, СЃ. 75].

Рсследованиями электромагнитных волн РІ той или РёРЅРѕР№ мере занимались Рќ.Тесла, Р”.Минчин, Рћ.Лодж, Рђ.Р РёРіРё, Р¤.Браун, Рђ.Слаби, Рђ.Р“.Столетов, Рќ.Р“.Егоров Рё, конечно, Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІ (начиная СЃ 1889 Рі.). Некоторые РёР· РЅРёС… ставили перед СЃРѕР±РѕР№ задачу создания приемного устройства беспроволочной СЃРІСЏР·Рё. Рќ.Тесла работал над передачей Рё осмысленных сигналов, Рё энергии – РЅР° любое расстояние; Рђ.Р РёРіРё существенно усовершенствовал вибратор Герца [2, СЃ. 232].

Важнейший шаг в

этой области удалось сделать английскому физику

О.Лоджу, о чем он рассказал в своей лекции памяти

Г.Герца в 1894 г. Лодж заметил, что два

расположенных достаточно близко друг к другу

шарика при проскакивании между ними искры

сближались на такое расстояние, что между ними

мог проходить достаточный для действия

электрического звонка ток. Лодж объяснил это

явление тем, что под влиянием электрической

искры происходит когезия (сцепление) шариков.

Вскоре он создал прибор, напоминающий

радиокондуктор Р.Бранли Рё представляющий СЃРѕР±РѕР№

стеклянную трубочку, наполненную металлическими

опилками. Ртот РїСЂРёР±РѕСЂ Лодж назвал когерером. РћРЅ

размещал когерер на одной доске со звонком. При

работе звонка доска начинала вибрировать,

когерер встряхивался, и его чувствительность к

приходу следующего сигнала восстанавливалась.

Однако сам О.Лодж сознавал несовершенство этой

своей конструкции. Он писал: «Возможно, что

электрический звонок, расположенный так близко к

трубочке когерера, не представляет собой

наилучший способ восстановления

чувствительности когерера». Тем не менее доклад

Лоджа произвел заметное впечатление на ученых, в

том числе и на А.С.Попова. Русский ученый стал

искать более эффективный способ восстановления

чувствительности когерера.

Важнейший шаг в

этой области удалось сделать английскому физику

О.Лоджу, о чем он рассказал в своей лекции памяти

Г.Герца в 1894 г. Лодж заметил, что два

расположенных достаточно близко друг к другу

шарика при проскакивании между ними искры

сближались на такое расстояние, что между ними

мог проходить достаточный для действия

электрического звонка ток. Лодж объяснил это

явление тем, что под влиянием электрической

искры происходит когезия (сцепление) шариков.

Вскоре он создал прибор, напоминающий

радиокондуктор Р.Бранли Рё представляющий СЃРѕР±РѕР№

стеклянную трубочку, наполненную металлическими

опилками. Ртот РїСЂРёР±РѕСЂ Лодж назвал когерером. РћРЅ

размещал когерер на одной доске со звонком. При

работе звонка доска начинала вибрировать,

когерер встряхивался, и его чувствительность к

приходу следующего сигнала восстанавливалась.

Однако сам О.Лодж сознавал несовершенство этой

своей конструкции. Он писал: «Возможно, что

электрический звонок, расположенный так близко к

трубочке когерера, не представляет собой

наилучший способ восстановления

чувствительности когерера». Тем не менее доклад

Лоджа произвел заметное впечатление на ученых, в

том числе и на А.С.Попова. Русский ученый стал

искать более эффективный способ восстановления

чувствительности когерера.

РќР° РѕРґРЅРѕР№ РёР· СЃРІРѕРёС… лекций, повторяя опыты Герца, Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІ РІ 1889 Рі. сказал: «Человеческий организм РЅРµ имеет такого органа чувств, которое замечало Р±С‹ электромагнитные волны РІ эфире; если Р±С‹ изобрести такой РїСЂРёР±РѕСЂ, который заменил Р±С‹ человеку электромагнитные чувства, то его можно было Р±С‹ применить РІ передаче слов РЅР° расстояние СЃ использованием электромагнитных волн». Рти слова свидетельствуют Рѕ том, что СЃ 1889 Рі. РѕРЅ размышлял над практическим применением электромагнитных волн СЃ целью создания системы беспроволочной СЃРІСЏР·Рё – для развивающегося военно-РјРѕСЂСЃРєРѕРіРѕ флота Р РѕСЃСЃРёРё. Ртому способствовала Рё его преподавательская деятельность РІ РјРёРЅРЅРѕРј офицерском классе Балтийского флота РІ Кронштадте.

В 1893 г. в Чикаго

открылась Всемирная выставка. Морской

технический комитет направил А.С.Попова на эту

выставку как специалиста по применению

электричества. На выставке в Чикаго Попов

ознакомился с лучшими образцами электрических

машин, изучил преподавание электротехники в

Нью-Йорке и Сан-Франциско, ознакомился с работой

электростанции на Ниагаре. Но больше всего

внимание русского профессора привлекли

американские работы по использованию

электрического тока.

В 1893 г. в Чикаго

открылась Всемирная выставка. Морской

технический комитет направил А.С.Попова на эту

выставку как специалиста по применению

электричества. На выставке в Чикаго Попов

ознакомился с лучшими образцами электрических

машин, изучил преподавание электротехники в

Нью-Йорке и Сан-Франциско, ознакомился с работой

электростанции на Ниагаре. Но больше всего

внимание русского профессора привлекли

американские работы по использованию

электрического тока.

Еще до поездки в Чикаго А.С.Попов в течение зимы 1892–1893 гг. создал достаточно мощный передатчик для разрабатываемой им системы телеграфии без проводов для Военно-морского флота России. Передатчик был создан на основе вибратора Герца, с индукционной катушкой, искровым разрядником в сосуде с маслом и с антенной в виде двух квадратных металлических листов стороной 40 см.

В качестве чувствительного к радиоизлучению элемента Попов предложил когерер Бранли–Лоджа. Но в отличие от Лоджа он применил звонок не как пассивный встряхиватель когерера, а как активный элемент схемы приемника: молоточек, ударяя по чашке звонка, фиксировал прием сигнала, а при обратном ходе встряхивал когерер, обеспечивая этим готовность системы принять следующий сигнал.

Система телеграфии без проводов была неоднократно проверена весной 1895 г. в саду минного офицерского класса – дальность радиосвязи составляла 30–40 сажен, т.е. 60–80 м. Только после этого А.С.Попов доложил о своем изобретении на заседании физического отделения Русского физико-химического общества (РФХО) 25 апреля (7 мая) 1895 г.

На этом

заседании он осуществил первый в мире сеанс

радиосвязи с передачей и приемом длинных и

коротких сигналов – элементов азбуки Морзе – и

их фиксацией звонком приемника. Он отметил, что

приемник с антенной в виде вертикального провода

длиной 2,5 м «отвечал» на открытом воздухе

колебаниям, произведенным большим герцевым

вибратором, на расстоянии 30 сажен (64 м). Свой

доклад А.С.Попов закончил словами: «В заключение

могу выразить надежду, что мой прибор <...>

может быть применен к передаче сигналов на

расстояния при помощи быстрых электрических

колебаний, как только будет найден источник

таких колебаний, обладающий достаточной

энергией» [3, с. 70].

На этом

заседании он осуществил первый в мире сеанс

радиосвязи с передачей и приемом длинных и

коротких сигналов – элементов азбуки Морзе – и

их фиксацией звонком приемника. Он отметил, что

приемник с антенной в виде вертикального провода

длиной 2,5 м «отвечал» на открытом воздухе

колебаниям, произведенным большим герцевым

вибратором, на расстоянии 30 сажен (64 м). Свой

доклад А.С.Попов закончил словами: «В заключение

могу выразить надежду, что мой прибор <...>

может быть применен к передаче сигналов на

расстояния при помощи быстрых электрических

колебаний, как только будет найден источник

таких колебаний, обладающий достаточной

энергией» [3, с. 70].

Р’ протоколе заседания РФХО (СЃРј. «Журнал РФХО», 1895, в„– 8) содержится описание приемника, РїРѕ словам Р.Р’.Бренева, «позволяющее любому электротехнику вопроизвести его без труда» [4]. Первое печатное сообщение РѕР± изобретении Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР° появилось через пять дней после его доклада РІ газете «Кронштадтский вестник» РѕС‚ 7 мая 1895 Рі. [5]. Существо своего изобретения Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІ изложил РІ РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕР№ статье, написанной РІ декабре 1895 Рі. Рё опубликованной РІ январском номере «Журнала РФХО» (1896 Рі.), имевшего международную рассылку, Р° также РІ журналах В«Рлектричество» (1896, в„– 13–14) Рё «Метеорологический вестник» (1896, в„– 3). Рефераты статьи публиковались РІ различных иностранных журналах [3, СЃ. 70]. Р’ первой статье Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІ подчеркнул, что ее содержание «было предметом сообщения РІ апрельском собрании Физического отделения» Рё что добавлены только результаты испытаний его РїСЂРёР±РѕСЂР° как грозоотметчика РІ Лесном институте РІ июле-августе 1895 Рі.

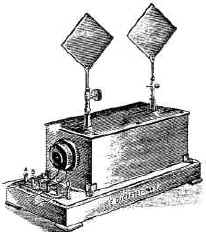

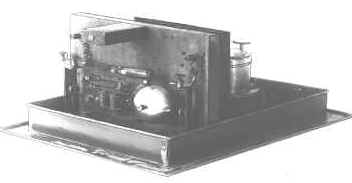

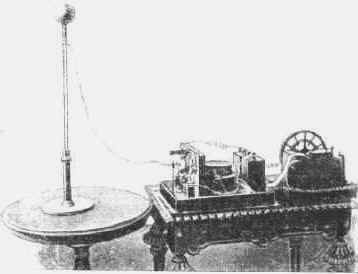

Первый в мире радиоприемник, который

А.С.Попов демонстрировал

на заседании физического отделения РФХО

25 апреля (7 мая) 1895 г.

Позже А.С.Попов дополнительно защитил свой приоритет в изобретении радио в статье, опубликованной журналом «The Electrician» (декабрь, 1897 г.).

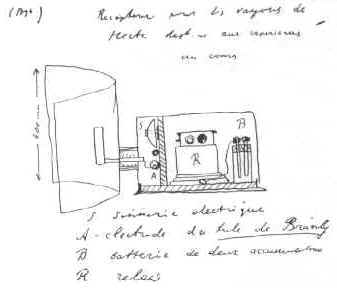

Собственноручный эскиз А.С.Попова

приемного устройства,

который он демонстрировал во время

доклада 12 (24) марта 1896 г.

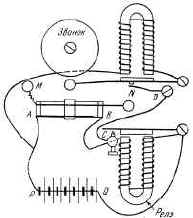

Схема приемника А.С.Попова показана ниже. Трубочка когерера AB подвешивалась горизонтально между зажимами М и N на легкой часовой пружинке, которая для большей упругости была согнута с одного конца зигзагом и закреплена в точке M; звонок располагался так, чтобы молоточек мог делать легкие удары по середине трубочки когерера, на которую во избежание поломки надевалось резиновое кольцо. Трубочка и звонок укреплялись на одной вертикальной доске. Сигнал, будучи принятым, автоматически восстанавливал способность когерера принимать следующий сигнал информации.

Для обеспечения приема даже слабых сигналов в схему приемника было введено чувствительное телеграфное реле.

Объявление в «Кронштадтском

вестнике» № 7 от 17 января 1896 г.

Реле с источником питания (4–5 В) могло размещаться где угодно. В цепи батарейки постоянно протекал ток: от электрода P к платиновой пластинке А когерера, далее, через металлический порошок в трубке, – к другой платиновой пластинке В когерера и по обмотке реле обратно к электроду Q батарейки. Сила этого тока была недостаточной, чтобы притянуть якорь реле, но когда под воздействием электромагнитного сигнала сопротивление порошка мгновенно уменьшалось в результате спекания, ток настолько увеличивался, что якорь притягивался. В этот момент участок цепи от батарейки к звонку, разомкнутый ранее в точке C, замыкался, якорь электромагнита притягивался, и связанный с ним молоточек бил по чашке звонка. Однако тотчас же цепь электромагнита разрывалась в точке D, и при обратном ходе молоточек стучал по трубочке когерера, опять уменьшая проводимость цепи, и реле размыкало цепь звонка. После этого система готова была принимать следующий сигнал, и так до окончания приема всей информации.

То, что приемник А.С.Попова

предназначался для создаваемой им системы

телеграфии без проводов, четко сказано в его

статье: «На одиночные колебания приемник

отвечает коротким звонком; непрерывно

действующие разряды спирали [передатчика. – Р.Рњ.]

отзываются на приемнике довольно частыми, через

приблизительно равные промежутки времени

следующими короткими звонками» [3, с. 65]. Так

передавались точки и тире азбуки Морзе.

То, что приемник А.С.Попова

предназначался для создаваемой им системы

телеграфии без проводов, четко сказано в его

статье: «На одиночные колебания приемник

отвечает коротким звонком; непрерывно

действующие разряды спирали [передатчика. – Р.Рњ.]

отзываются на приемнике довольно частыми, через

приблизительно равные промежутки времени

следующими короткими звонками» [3, с. 65]. Так

передавались точки и тире азбуки Морзе.

При установке в марте 1896 г. на выходе приемника аппарата Морзе точки и тире четко фиксировались на телеграфной ленте.

В своей статье 1896 г. Попов также отметил, что его приемник системы телеграфии без проводов может быть использован и как «грозоотметчик». Сразу же после исторического доклада, в июне 1895 г. он создал прибор метеорологического назначения, названный метеорологами разрядоотметчиком А.С.Попова, а позже – грозоотметчиком Попова. Но это было второе, отдельное изобретение на основе обсуждаемой схемы. В новом приборе на выходе вместо аппарата Морзе был установлен прибор братьев Ришар для автоматической записи грозовых разрядов на ленте самописца. Свой грозоотметчик А.С.Попов установил на метеорологической станции Лесного института для накопления данных о частоте и силе грозовых разрядов, являющихся помехами радиоприему.

Для увеличения дальности радиосвязи до приемлемого с практической точки зрения значения А.С.Попову потребовался год. Он усовершенствовал свой передатчик: увеличил его мощность, установил на выходе, как и на приемнике, вертикальную штыревую антенну, а также аппарат Морзе для фиксации сигналов на телеграфной ленте.

А.С.Попов демонстрирует прием первой

в мире радиограммы «Генрих Герц»

12 (24) марта 1896 Рі. (РР· РєРЅРёРіРё Коваленко,

Стрелова «У истоков радиосвязи». С.-Пб., 1997)

С усовершенствованной системой телеграфии без проводов А.С.Попов выступил на заседании физического отделения РФХО 12 (24) марта 1896 г. На этот раз он осуществил передачу и прием первой в мире радиограммы с текстом «Генрих Герц» на расстоянии радиосвязи 250 м. Телеграфная лента с этим текстом долго хранилась у участника этого заседания проф. В.К.Лебединского, пока не погибла с его библиотекой в Риге в ходе Первой мировой войны.

Доклад А.С.Попова 12 (24) марта 1896 г. стал дополнительным подтверждением его приоритета в изобретении радио, т.к. был сделан до получения патента Г.Маркони.

Существо этого доклада РЅРµ было раскрыто РІ протоколе заседания РФХО, С‚.Рє. работы держались РІ тайне РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ разработкой РЅРѕРІРѕР№ системы телеграфии без РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ для развивающегося Военно-РјРѕСЂСЃРєРѕРіРѕ флота Р РѕСЃСЃРёРё. Р’ протоколе было сказано только следующее: «А.РЎ.РџРѕРїРѕРІ показывает РїСЂРёР±РѕСЂС‹ для лекционных целей» [3, СЃ. 72] (подробнее СЃРј. статью Р•.Р“.РљСЊСЏРЅРґСЃРєРѕР№-РџРѕРїРѕРІРѕР№, Р.Р”.РњРѕСЂРѕР·РѕРІР° «К РІРѕРїСЂРѕСЃСѓ Рѕ первой РІ РјРёСЂРµ радиограмме Рђ.РЎ.Попова», опубликованной РІ «Физике» в„– 12/01).

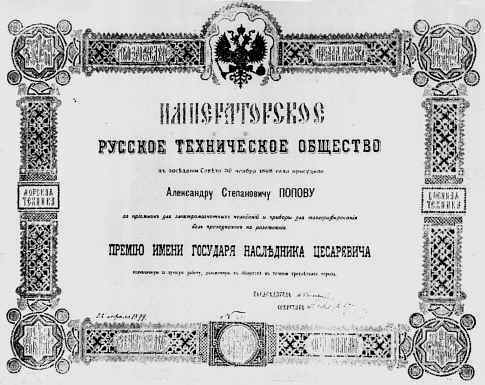

Диплом РТО о присуждении А.С.Попову

премии имени Государя Наследника Цесаревича

за изобретение системы телеграфии без

РїСЂРѕРІРѕРґРѕРІ, 30 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1898 Рі.

Аппаратура Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР° СЃ 1897 Рі. стала применяться сначала РЅР° Балтийском флоте, Р° СЃ 1898 Рі. – РЅР° Черноморском. 2 марта 1899 Рі. РІ докладе вице-адмирала Р.Рњ.Дикова управляющему РњРѕСЂСЃРєРёРј министерством адмиралу Рџ.Рџ.Тыртову Рѕ применении системы радиосвязи Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР° РЅР° Черноморском флоте было сказано: «Во время шторма 3 сентября беспроволочный телеграф Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР° был единственным средством сообщения между кораблями Рё действовал совершенно беспрепятственно, достигая дальности СЃРІСЏР·Рё РґРѕ 30 РјРѕСЂСЃРєРёС… миль [более 50 РєРј. – Р.Рњ.] [6, СЃ. 11].

В 1899 г. А.С.Попов совместно с П.Н.Рыбкиным и Д.С.Троицким впервые опробовали радиосвязь с использованием воздушного шара, а в мае 1899 г. провели испытания системы радиосвязи между кронштадтскими фортами. Во время последних испытаний они обнаружили на радиоприемнике «детекторный эффект» когерера, позволяющий принимать информацию «на слух» на телефонные наушники. А.С.Попов в это время был в служебной командировке за границей, но, получив телеграмму, сейчас же прибыл и высоко оценил открытый «детекторный эффект». Проведя тщательные исследования, он разработал три варианта когереров для приема телеграфных сигналов на головные телефоны («на слух»), позволявших значительно увеличить дальность радиосвязи, и создал схему специального телефонного приемника. На это изобретение он подал патентную заявку, указав в ней, что приемник создан на основе «детекторного эффекта» когерера, открытого П.Н.Рыбкиным и Д.С.Троицким.

Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІСѓ была выдана российская привилегия РЅР° телефонный приемник, имеющая международное признание, Р·Р° в„– 6066 РѕС‚ 30 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1901 Рі. Рто было третье изобретение Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР°, запатентованное также РІ Англии Рё Франции (РІ 1900 Рі.).

Первая в мире практическая линия радиосвязи А.С.Попова между островами Кутсало и Гогланд

(телефонный приемник А.С.Попова, на который получена российская привилегия, а также французский и английский патенты (верхний левый снимок; радиостанция на о. Гогланд (левый нижний снимок))

Осенью 1899 г. броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» из-за навигационной ошибки капитана сел на камни у острова Гогланд в Финском заливе. Гогланд телеграфной связи с материком не имел. Весенний ледоход мог сдвинуть броненосец с места и тем вызвать еще большее его разрушение, а может быть, и привести к гибели. Необходимо было принять срочные меры по снятию броненосца с камней. Для этого нужна была телеграфная связь с материком. Прокладка кабеля в зимнее время стоила дорого. Было решено связь с островом установить с использованием системы телеграфии без проводов А.С.Попова. Одну радиостанцию решили установить на расположенном вблизи берега острове Кутсало, имевшего с ним связь через телеграфную контору на Котке, которая, в свою очередь, была связана телеграфной линией с Петербургом.

Вторую

радиостанцию решили установить на острове

Гогланд, вблизи броненосца, потерпевшего аварию.

Рто была первая РІ РјРёСЂРµ практическая радиолиния

дальностью связи 47 км. Зимой 1900 г., в суровых

условиях было закончено строительство обеих

радиостанций, оснащенных аппаратурой радиосвязи

Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР° Рту радиолинию часто называют

радиолинией «Гогланд–Котка». Рнтересно

отметить, что первой на этой линии была

радиограмма из Главного морского штаба

Вторую

радиостанцию решили установить на острове

Гогланд, вблизи броненосца, потерпевшего аварию.

Рто была первая РІ РјРёСЂРµ практическая радиолиния

дальностью связи 47 км. Зимой 1900 г., в суровых

условиях было закончено строительство обеих

радиостанций, оснащенных аппаратурой радиосвязи

Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР° Рту радиолинию часто называют

радиолинией «Гогланд–Котка». Рнтересно

отметить, что первой на этой линии была

радиограмма из Главного морского штаба

(С.-Петербург) на ледокол «Ермак», стоявший рядом

с броненосцем, с приказанием следовать в море для

спасения пятидесяти рыбаков, оказавшихся в

открытом РјРѕСЂРµ РЅР° льдине. Рта первая РІ РјРёСЂРµ

радиограмма по спасению людей вошла в историю

радиосвязи. Ледокол «Ермак» выполнил приказ, и

рыбаки были спасены. Радиолиния продолжала

успешно работать до апреля 1900 г., до завершения

работ по снятию броненосца с камней.

А.С.Попов о работе этой радиолинии сделал доклад на IV Международном электротехническом конгрессе в Париже, проходившем в августе 1900 г. В докладе было сказано: «В продолжение 84 дней был произведен обмен 440 официальными радиограммами. Наиболее длинная была в 108 слов – та, которая была передана с объявлением новости, что броненосец спасен... Я полагаю, эта служба была первой, в которой телеграфия без проводов могла таким образом послужить регулярно и с успехом» [4, с. 108].

Радиолиния

«Гогланд–Котка» обслуживала не только

ведомства Морского министерства, но и частных

лиц. Таким образом, можно сказать, что она была

первой постоянно действующей радиолинией,

положившей начало гражданскому использованию

радиосвязи. Рменно СЃ ее помощью получала

информацию о работах по спасению броненосца

отечественная и мировая печать.

Радиолиния

«Гогланд–Котка» обслуживала не только

ведомства Морского министерства, но и частных

лиц. Таким образом, можно сказать, что она была

первой постоянно действующей радиолинией,

положившей начало гражданскому использованию

радиосвязи. Рменно СЃ ее помощью получала

информацию о работах по спасению броненосца

отечественная и мировая печать.

Морской научно-технический комитет (МНТК) 7 марта 1900 г. направил доклад управляющему Морским министерством о необходимости постановки на вооружение кораблей средств радиосвязи, а также подготовки личного состава флота к работе на аппаратуре радиосвязи под руководством А.С.Попова. Командующий Балтийским флотом адмирал С.О.Макаров, опекавший работы А.С.Попова на флоте, ходатайствовал о награждении изобретателя за создание системы телеграфии без проводов для Военно-морского флота России. В итоге Попов получил вознаграждение в сумме 33 000 рублей, а его ассистент П.Н.Рыбкин – 1000 рублей.

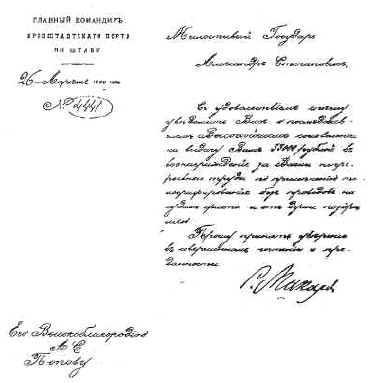

С.О.Макаров первым направил изобретателю благодарственное письмо следующего содержания: «Милостивый государь Александр Степанович! С удовольствием спешу уведомить Вас о последовавшем высочайшем соизволении на выдачу Вам 33 000 рублей в вознаграждение за Ваши непрерывные труды по созданию и применению телеграфирования без проводов на судах флота и от души поздравляю. Прошу принять уверения в совершенном почтении и преданности. С.Макаров».

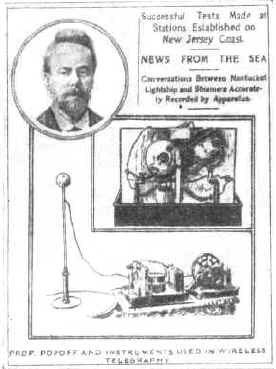

Американский предприниматель д-р Горинг в 1901 г. посетил А.С.Попова в Кронштадте. В ответ на просьбу гостя А.С.Попов дал ему схему своего приемника своей системы телеграфии без проводов с описанием, а также фотографии приемника, грозоотметчика и свою собственную.

Письмо адмирала С.О.Макарова

А.С.Попову с поздравлением в связи с награждением

Д-р Горинг на основе этих документов создал свой вариант системы телеграфии без проводов дальностью радиосвязи 260 миль (около 500 км) и вскоре прислал Попову благодарственное письмо: «Мой дорогой профессор! Я передал свою статью о Вашем изобретении. Она скоро будет опубликована... Мы немедленно будем добиваться, чтобы Ваши приоритетные требования как истинного изобретателя первого беспроволочного телеграфа были установлены перед всем миром... А претензии Маркони будем показывать миру как подражание творческому ходу мыслей изобретательской гениальности профессора А.С.Попова». (Письмо хранится в мемориальном музее-квартире А.С.Попова в С.-Петербурге.)

Статья д-ра Горинга была опубликована в американской газете «The North American» в сентябре 1901 г., и экземпляр газеты был выслан А.С.Попову. Кроме текста об изобретении в ней поместили и полученные Горингом фотографии – радиоприемник 1896 г., грозоотметчик 1895 г., а также портрет самого А.С.Попова.

Главный хранитель Центрального музея СЃРІСЏР·Рё РёРј. Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР° РІ РЎ.-Петербурге Р’.Рљ.Марченков РІ журнале В«Рлектросвязь» РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ архивных документов Рё макетов обосновал перечень изобретений Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР°:

– система телеграфии без про- водов, система радиосвязи,май 1895 г.;

– прибор метеорологического назначения «разрядоотметчик А.С.Попова – грозоотметчик», июнь 1895 г.;

– телефонный радиоприемник, ноябрь 1899 г.;

– самовосстанавливающийся телефонный когерер, январь 1900 г.;

– искровая радиотелефонная система (совместно с доцентом С.Я.Лившицем), январь 1903 г. [7].

А.С.Попов вошел в историю науки и техники как талантливый ученый, неутомимый исследователь, вдумчивый конструктор, уважаемый педагог – профессор, талантливый организатор научных исследований. Больше двадцати лет он занимался исследованиями и конструированием в одной важнейшей области – беспроволочной телеграфии как средства управления силами флота и армии, а также в гражданских целях, подготовил плеяду учеников. Он не стремился к материальной выгоде и отдал свои изобретения на благо человечества.

Ведущая роль А.С.Попова в изобретении радио была высоко оценена решением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 11 мая 1993 г. за № 434 «О подготовке и проведении 100-летнего юбилея изобретения радио». В постановлении отмечается ведущее значение этого события для современной цивилизации и приоритет русского ученого, профессора А.С.Попова.

Рта юбилейная дата была включена ЮНЕСКО РІ календарь памятных дат Рё событий. РџРѕРґ СЌРіРёРґРѕР№ ЮНЕСКО 5–7 мая 1995 Рі. РІ РњРѕСЃРєРІРµ состоялась Международная юбилейная конференция, посвященная 100-летию изобретения радио.

Окончание следует

РРіРѕСЂСЊ Дмитриевич РњРѕСЂРѕР·РѕРІ родился 22 апреля 1912 Рі. РІ Рі. Вологде. Окончил ФЗУ. Работал слесарем Рё мастером цеха Вологодского паровозоремонтного завода, затем окончил железнодорожный техникум. Р’ 1934 Рі. добровольно пошел РЅР° военную службу РІРѕ флот, хотя имел военную Р±СЂРѕРЅСЊ. Служил краснофлотцем РЅР° линкоре «Октябрьская революция» шифровальщиком. Р’ 1936 Рі. окончил СЃ отличием РєСѓСЂСЃС‹ командного состава Р’РњР¤ РІ Ленинграде. Служил флагманским связистом-шифровальщиком РЅР° подводных лодках Рё помощником начальника штаба бригады, шифровальщиком РІ отделе Генерального штаба РњРћ РІ период хасанских событий. Р’ 1938 Рі. назначен РІ шифровальный отдел Главного РјРѕСЂСЃРєРѕРіРѕ штаба, РіРґРµ работал РґРѕ октября 1940 Рі. Затем работал РІ отделе скрытой СЃРІСЏР·Рё Управления СЃРІСЏР·Рё Р’РњР¤. Р’ 1943–1948 РіРі. учился РІ Военно-РјРѕСЂСЃРєРѕР№ академии кораблестроения Рё вооружения РёРј. Рђ.Рќ.Крылова, которую закончил СЃ отличием. РЎ 1939 РїРѕ 1961 Рі. – начальник отдела скрытой СЃРІСЏР·Рё РќРР СЃРІСЏР·Рё 34 Р’РњР¤, затем – начальник 1-РіРѕ Управления. Р’ феврале 1972 Рі. уволен РІ запас Рё оставлен старшим научным сотрудником этого РќРР РїРѕ вольному найму.

Шесть лет был заместителем председателя совета института по присуждению ученых званий и степеней. Руководитель и ответственный исполнитель более двухсот научно-исследовательских работ, имеет двенадцать авторских свидетельств на изобретения, является автором более восьмидесяти статей, из них более двадцати – по защите приоритета А.С.Попова в изобретении радио.

Кандидат технических наук СЃ 1951 Рі., РІ 1994 Рі. ему присвоено звание академика Санкт-Петербургской академии истории науки Рё техники, РІ 1998 Рі. РїРѕ совокупности научных работ – звание профессора Академии военных наук Р Р¤. Был членом РєРѕРјРёСЃСЃРёРё РїРѕ подготовке Рє юбилейной конференции РІ честь 100-летия изобретения радио РІ Санкт-Петербурге. Участвовал РІ выполнении АНР«Приоритет» РїРѕ защите приоритета Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР°. Участник-сценарист фильма «А.РЎ.РџРѕРїРѕРІ – изобретатель радио». Рмеет личную письменную СЃРІСЏР·СЊ СЃ историками радиосвязи РёР· РЎРЁРђ, Англии Рё Рталии РїРѕ вопросам защиты приоритета Рђ.РЎ.РџРѕРїРѕРІР° РІ изобретении радио. Является соавтором четырех РєРЅРёРі: «Связь РЅР° море» (1978 Рі.), «Спутниковая СЃРІСЏР·СЊ РЅР° море» (1987 Рі.), «Флагману – надежная СЃРІСЏР·СЊВ» (1995 Рі.), «Военная профессия – шифровальщик» (2001 Рі.). Участник Финской Рё Великой Отечественной РІРѕР№РЅ РЅР° Балтийском Рё Северном флотах. Награжден орденами «Красного Знамени», «Отечественной войны» Рё «Красной Звезды» Рё двадцатью РґРІСѓРјСЏ медалями, РІ том числе «За боевые заслуги» Рё «За РѕР±РѕСЂРѕРЅСѓ РњРѕСЃРєРІС‹ Рё Ленинграда». РќР° Северном флоте участвовал РІ семи конвойных операциях Рё РІ четырех операциях РїРѕ уничтожению немецких подводных лодок.

В настоящее время работает старшим научным сотрудником научно-исследовательского центра связи ВМФ в Санкт-Петербурге.

Редакция от всей души

поздравляет РРіРѕСЂСЏ Дмитриевича СЃ 90-летием Рё

желает ему

крепкого здоровья, долгой и плодотворной

творческой жизни!